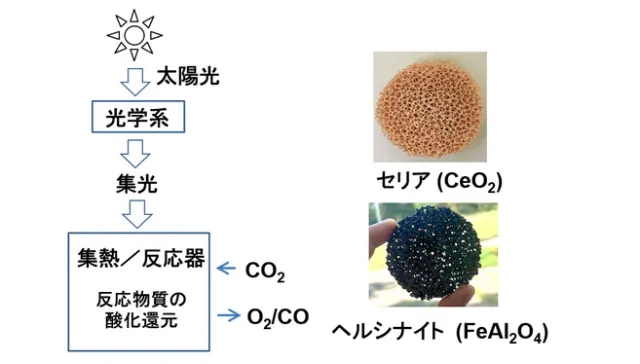

(左)熱分解プロセスの概要/(右)反応性フォームデバイス(出所:新エネルギー・産業技術総合開発機構)

新潟大学・東京大学・信州大学は1月30日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業の一環で、新たな反応性物質を用いた太陽集熱による炭酸ガス(CO2)の熱分解に成功したと発表した。

反応性物質として、酸素を吸蔵・放出する特性を持つ酸化セリウム(セリア、CeO2)と鉱物のヘルシナイト(FeAl2O4)を新たに用いて、独自技術により多数の空隙を有する発泡体(フォームデバイス)を高温で焼成。これを組み込んだ集熱反応器に、太陽光を集光して照射することで酸化還元反応を起こし、炭酸ガスを酸素と一酸化炭素に分離することに成功したというもの。

この技術により、高効率な炭酸ガス分解のめどが立ったことから、ソーラー燃料(太陽エネルギーを由来とする燃料)製造の低コスト化への応用が期待される。

太陽熱で安価に炭酸ガスを分解して燃料を製造へ

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、近年国内外で工場などから排出される炭酸ガスの分離・貯蔵(CCS)が広く行われている。炭酸ガスの利用では、電気を使わず、太陽の熱によって安価に炭酸ガスを分解して燃料を製造する方法が求められており、新潟大学、東京大学、信州大学は、コロラド大学ボルダー校(米国コロラド州)とともに、NEDO助成事業(2020~2023年)において、その実験とシミュレーションによる要素研究と、社会実装に向けた課題やロードマップの整理に取り組んできた。

具体的には、高空隙率セラミック多孔質による高効率太陽集熱を応用した炭酸ガス分解ソーラー集熱反応器とこれを組み込んだ合成燃料製造システムの共同研究開発を行っていた。

この事業終了後、新潟大学、東京大学、信州大学は、実証プラントの建設や反応物質、フォームデバイス単独での実用化、集光系・集熱系の実用化など、多方向に展開し、カーボンニュートラルの実現に貢献していく計画だ。

室内と太陽炉を用いた実験で炭酸ガス熱分解に成功

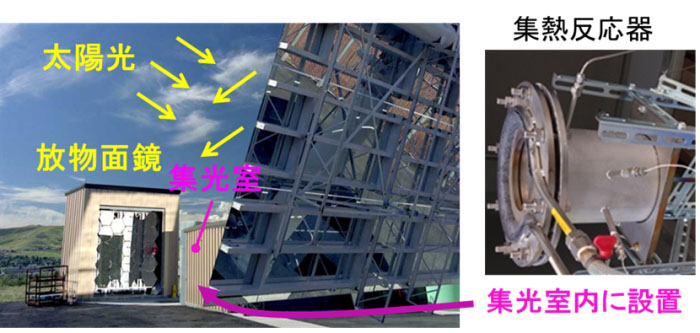

太陽炉実験の様子(出所:新エネルギー・産業技術総合開発機構)

今回の共同研究開発では、新潟大学とコロラド大学ボルダー校が、キセノンランプ(高輝度放電灯の一種)による集光を用いた室内実験と、米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が保有する太陽炉を用いた実験によって、反応性物質としてセリア、ヘルシナイトのフォームデバイスを利用し、炭酸ガスを酸素と一酸化炭素に分離することに成功した。この成果と、ミクロ熱流動解析(東京大学)、マクロ集熱反応器解析(新潟大学)、システム解析(信州大学)の結果を相互に比較することで実際のプラントシステムの性能を高精度で予測することが可能になった。

このシミュレーション技術を用いてプラントの解析を実施し、太陽光から合成燃料までの総合変換効率をセリアについて10%以上(過去の実績値の2倍以上)に向上できる見通しだ。また、ヘルシナイトについてはセリアの2倍以上の反応活性を示すことを実験的に明らかにした。

なお、1600℃以上の高温域を含む広範な条件下でのセリアによる熱分解や、フォームデバイスによるヘルシナイト熱分解に成功したことは、いずれも世界で初めてだという。

この技術により、高温域でセリアが非常に良好な反応性が示され、セリアによる高効率プラントの概念設計が完成。その一方で、ヘルシナイトがより低温で高い反応性を有することが明らかになり、安価な鉄とアルミニウムから製造できることから、レアアースを原料としコストが高いセリアに対し、製造コストを下げる可能性が広がった。