電力広域的運営推進機関(OCCTO/東京都江東区)は、3月20日に開催した「第37回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」で、2019年度夏季の電力需給見通し(案)を示した。

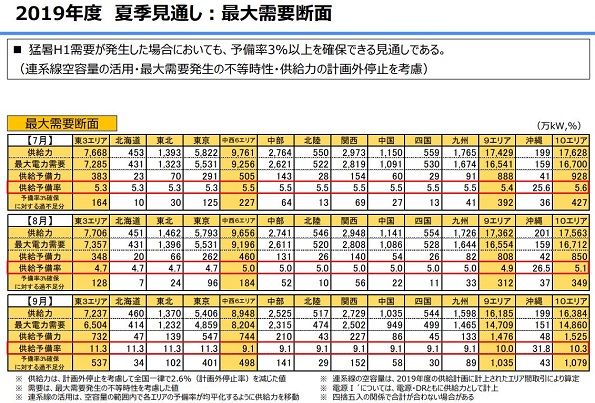

これによると、2019年度夏季が、過去10年間で最も厳しい気象条件となり、一定の電源の計画外停止が発生した場合でも、「電源I'」の活用、火力増出力運転、連系線の活用により、全国で安定的な電力供給に必要な予備率3%を確保できる見通し。

また、夏季は太陽光発電の出力状況等により、夕方などの最大需要発生時以外の時間帯で予備率が低下する傾向が確認されている。そのため、予備率が最小となる時間帯(17時)の需給バランスも確認した。この時間帯においても、全国で予備率3%以上を確保できる見通しである。

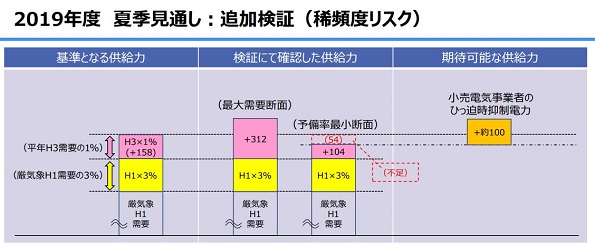

さらに、計画外停止などの一定の条件を上回るリスク(稀頻度リスク)が顕在化した場合でも、安定供給上最低限必要な予備率の水準を確保できる見通しだ。

稀頻度リスク対応、今夏はデマンドレスポンスも見込む

稀頻度リスク対応として必要な供給力の水準は、電力レジリエンス等に関する小委員会で議論が行われている。今回は、同小委員会で提案している「平年H3需要(供給計画における各エリアの各月最大3日平均電力)の1%程度」を稀頻度リスクに対応するための供給力と仮定し、充足状況を試算した。

その結果、全国9エリアで予備率最小断面では約54万kWの不足となる。しかし、供給計画における需給バランス評価上では安定的に見込める供給力として計上していない小売電気事業者の「逼迫時抑制電力」が全国9エリアで100万kW程度ある。これを予備力増加の効果が期待できる供給力として考慮し、安定供給上、最低限必要な予備率の水準は確保できていると判断した。

「逼迫時抑制電力」は、随時調整契約やデマンドレスポンス(DR)等により、需給逼迫時等に一定の需要抑制効果が見込める電力をいう。一般送配電事業者と「電源I'」として契約したものは含まれていない。

なお、「電源I'」は、10年に1回程度の猛暑や厳寒に対応するための調整力として、一般送配電事業者があらかじめ確保する電源等をいう。

【参考】

- 電力広域的運営推進機関 - 2019年度夏季の猛暑H1需要発生時の電力需給見通しについての概要(案)

- 電力広域的運営推進機関 - 第37回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 配布資料