脱炭素化に向けたイノベーション

こちらをクリックすると拡大します

政府は6月8日、エネルギー需給についての動向や2017年度に講じた施策の概況などをまとめた、「平成29年度 エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)」を閣議決定し国会に提出した。

2017年度はエネルギー基本計画の見直し検討の時期にあたったため、今回の白書では、2030年エネルギーミックス実現に向けた検討や、2050年を視野に入れた「エネルギー情勢懇談会」での検討の背景、内外の情勢変化などを中心に、情報収集・分析されている。

特に、日本のエネルギーセキュリティの現状や、主要国の温暖化対策の状況、2050年に向けたエネルギー技術の現状と今後の可能性について、深掘りされている。最後の章では、2017年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況について、エネルギー基本計画の章立てを参考にまとめられている。

また、2018年は明治維新から150年目の年であることから、明治維新以降のエネルギーをめぐる日本の歴史についても記載されている。概要は以下の通り。

「脱炭素化」に向けた技術間競争と日本企業の可能性

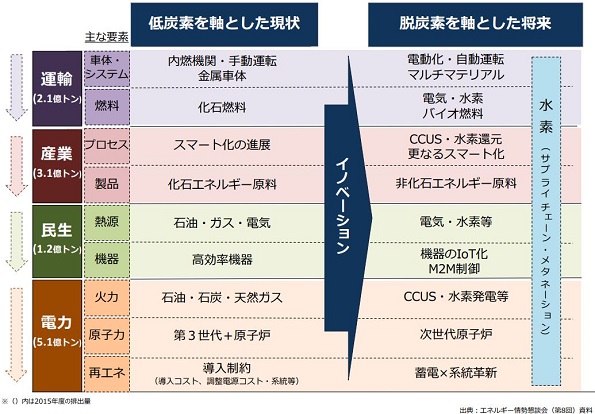

世界全体で「脱炭素化」に向けたエネルギー転換が進みつつあり、日本も「エネルギー転換・脱炭素化」に果敢に挑戦していく必要がある。

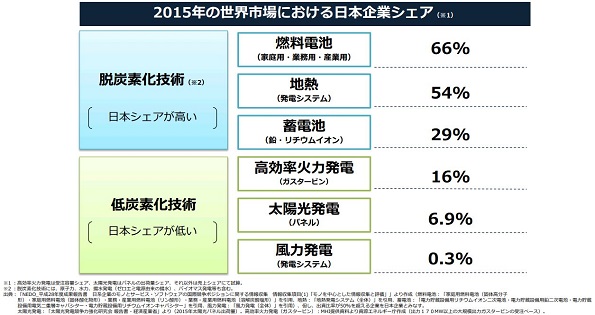

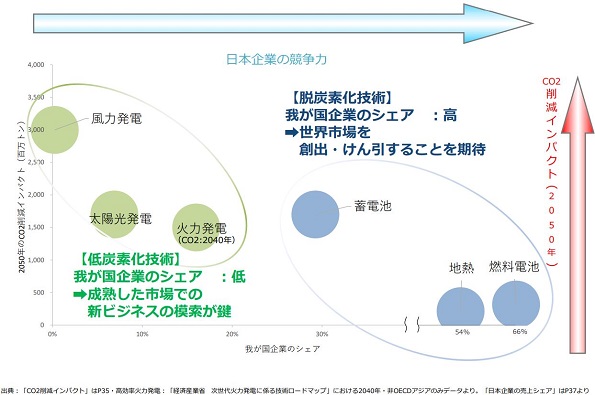

現状、世界市場における日本企業のシェアは、低炭素化技術(太陽光、風力など)についての日本のシェアは低い一方、脱炭素化技術(水素、蓄電池、地熱など)についてはシェアが高い状況にある。

こういった状況から、日本が世界の「エネルギー転換・脱炭素化へ向けた挑戦」を、けん引できる可能性があることをデータなどで説明する。

前回のエネルギー基本計画策定からの情勢変化

前回のエネルギー基本計画改定から4年が経過し、日本を取り巻くエネルギー情勢が大きく変化してきたこと(例:国際情勢、原油価格動向、エネルギーミックスの進捗、再生可能エネルギー導入の進展、温暖化への対応)をデータなどで説明する。

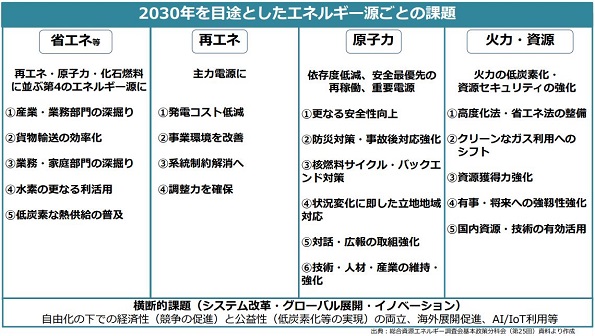

2030年のエネルギーミックスへ向けた対応は着実に進展しているが、道半ばで、確実な実現へ向け、エネルギー源ごとに課題に対応していくことが重要だとしている。

温暖化への対応では、欧米諸国で太陽光・風力などの再生可能エネルギーの導入が進んでいる。再エネを主力電源化していく上では、再エネ単体の発電コストの低下だけでなく、調整力、ネットワークといった3つの課題がある。再エネの導入において、異なる特徴を持つ、ドイツ、フランス・スウェーデン、イギリスなどの現状をデータで説明する。

また、各国のエネルギー安全保障に関する指数(エネルギーセキュリティ)について、再エネ導入やシェール革命などエネルギー多様化を進めた国は改善している一方、日本は原発停止、中国はエネルギー消費増加により後退している。日本の震災後の傾向として、省エネの進展等が見られる一方で、自給率はあまり改善していないことなどをデータで説明する。

経済産業省が発行する「エネルギー白書」は、エネルギー政策基本法に基づく年次報告。2004年6月から毎年発刊されている。

【参考】